「もう限界…」その肩こり、本当にこのままで大丈夫?

朝起きた瞬間から、首や肩がズーンと重い…。デスクワークをしていると、じわじわと肩が張ってきて、気がつけば頭痛や目の疲れまでひどくなる。仕事が終わるころには、肩を回しても、ストレッチをしても、どうにもならない。

「マッサージに行っても、結局すぐに元通り…。」

「湿布や塗り薬も、その場しのぎにしかならない…。」

そんな 終わりの見えない肩こりのループ に、あなたは悩んでいませんか?

実は、肩こりの原因は 肩だけにあるわけではありません。肩をいくら揉んでも良くならないのは、 本当の原因が別の場所にある から。そこを正しくほぐし、鍛えることで、長年の肩こりが驚くほどラクになることも!

本記事では、 肩こりの根本原因 にフォーカスし、すぐに実践できる ストレッチやトレーニング法 を徹底解説します。もう、そのつらい肩こりに悩まされる生活から卒業しませんか? 今日からできる簡単な習慣で、軽やかな体を取り戻しましょう!

本記事で分かること

パーソナルトレーナー坂西が解説します。

勤務地:マタドールパーソナルトレーニングジム

この記事を保存して何度も見て覚えていただくことであなたの肩こりは劇的に変わるでしょう!

いまからワクワクしますね。一緒に肩こり改善していきましょう!

一人でやってみてわからない、、詳しく教えてほしいという方、マタドールストレッチへぜひお越しください!

肩こりの隠れた原因:大胸筋・小胸筋の硬さ

肩こりは 僧帽筋や肩甲挙筋の緊張 だけでなく、 胸側の筋肉(大胸筋・小胸筋)の短縮 によっても引き起こされます。

1. 大胸筋・小胸筋が硬くなるとどうなる?

- 肩が前に巻き込まれる(巻き肩)

- 猫背姿勢になり、僧帽筋や肩甲挙筋に負担がかかる

- 胸郭が圧迫され、呼吸が浅くなり交感神経が過敏に

つまり、 胸の筋肉の硬さが「肩こりの根本原因」になっているケースが多い ということです。

大胸筋・小胸筋が硬くなる原因

- 長時間の前傾姿勢(デスクワーク・スマホ)

- 呼吸が浅い(胸式呼吸中心の生活)

- トレーニングの偏り(ベンチプレスなどで大胸筋優位)

- ストレスによる防御姿勢(無意識の猫背)

改善方法:胸の筋肉を緩めると肩こりが解消!

① 小胸筋ストレッチ

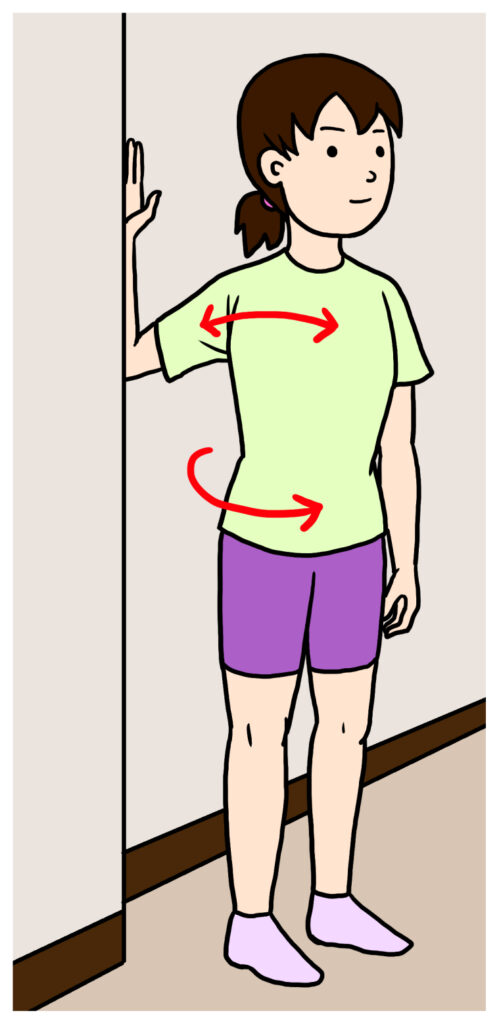

👉 壁を使った胸開きストレッチ

- 壁に手をつき、肘を90度に曲げる

- 体を反対側にひねり、胸を開く

- 30秒キープ

② 大胸筋の筋膜リリース

👉 フォームローラーやテニスボールを使用

- 胸の前側にボールを当て、壁に押しつけてコロコロ

- 1か所につき30秒ほぐす

③ 肩甲骨の可動域を広げる

👉 肩甲骨回し・腕を大きく動かす運動

- 「肩こり=肩の筋肉の問題」と思われがちですが、 実は前面の筋肉の影響が大きい ため、 胸を開く動作が重要 です。

肩こり改善トレーニング

ダンベルフライ

肩甲骨を寄せながら、大胸筋をストレッチしつつ鍛える!

方法

- ベンチ or 床に仰向けになり、ダンベルを持つ

- 肘を軽く曲げながら、ダンベルをゆっくり開く(胸をストレッチ)

- 胸の筋肉を意識して、ダンベルを閉じる

📌 10〜15回 × 2セット

ポイント

- 下げたときに 胸をしっかりストレッチする

- ダンベルを閉じるときに 肩ではなく胸を使う意識

ワンハンドロー

ワンハンドロー(ワンハンド・ダンベルローイング) は、肩甲骨をしっかり動かしながら鍛えられるため、 肩こりの改善に効果的なトレーニング です。

✅ 狙う筋肉

- 菱形筋・僧帽筋(肩甲骨を寄せる筋肉)

- 広背筋(背中の引く力を強化)

肩こり改善に効く理由

- 肩甲骨の可動域を広げる(動きが悪いと肩こりが悪化)

- 巻き肩・猫背を改善(姿勢が整うことで肩の負担が減る)

- 僧帽筋上部の緊張を抑える(肩こりの原因になる部分をリラックス)

ワンハンドローの正しいやり方(肩こり改善Ver.)

🔹 スタートポジション

- ベンチ or 丈の低い台に片手と片膝をつく(背中をフラットに)

- 反対の手で ダンベルを持つ

- 背中を丸めず、 胸を張ってセット

🔹 動作

- 肩をすくめず、肩甲骨を寄せながらダンベルを引く

- 肘を腰の方に向かって引く(脇を開きすぎない)

- トップで1秒キープ(肩甲骨をしっかり寄せる)

- ゆっくり元の位置に戻す

- 肩が前に出ないように注意!

📌 目安:片腕10〜15回 × 2〜3セット

ワンハンドローの注意点(肩こりを悪化させないために)

❌ NGフォーム

- 肩をすくめてしまう(僧帽筋上部が過緊張し、肩こり悪化)

- ダンベルを握る力が強すぎる(僧帽筋上部が過緊張し、肩こり悪化)

- 肘を開きすぎる(広背筋ではなく肩の前側に負担がかかる)

- 勢いで引く(正しく筋肉を使えず、効果半減)

✅ 肩こり改善のコツ

- ダンベルを「腕で引く」のではなく「肩甲骨を寄せる意識」で行う

- フォームが崩れないように 軽めのダンベル(2〜5kg)から始める

- ゆっくりとした動作でコントロールする(筋肉を意識しやすくなる)

トレーニングのコツ

正しいフォームの維持

肩甲骨の位置を意識し、正確なフォームで行うことが重要です。

自分ができているか分からない、伸び悩んでいる、一人では筋肥大できないという方は

ぜひマタドールへ!

呼吸法の活用

動作に合わせた適切な呼吸が、トレーニング効果を高めます。

力を入れるときに力むよりも息を吐きながら腹筋を意識して行うとより重量も上がりやすくなります!

トレーニング時の注意点

ケガのリスクと対策

- 無理な重量設定や不適切なフォームはケガの原因となるため、注意が必要です。

オーバートレーニングの防止

- 適切な休息を取り、筋肉の回復を促すことが重要です。

トレーニングをし過ぎるのは逆効果です。

休養も大事です。 トレーニングの一つです。

トレーニング後のケア

クールダウンとストレッチ

トレーニング後のストレッチで筋肉の柔軟性を保ち、疲労回復を促します。

硬い筋肉のままトレーニングしていてはケガをするリスクが高まります。

栄養補給のポイント

タンパク質や炭水化物を適切に摂取し、筋肉の修復と成長をサポートします。

トレーニングでは糖質をエネルギーとして使います。

そして不足すると筋肉を分解し、タンパク質をエネルギーとして活用していくためトレーニング後に摂取する必要があります。

よくある質問

トレーニング頻度はどのくらいが適切ですか?

週に2~3回のトレーニングが推奨されます。

ただ、1~2日空けましょう!

まとめ

肩こりを改善していくためにはマッサージだけではもちろん気持ちいいですが、根本改善にはなりません。

肩こりは、単に「肩の筋肉が疲れたからほぐす」だけでは根本解決しません。

大胸筋・小胸筋の硬さが巻き肩を引き起こし、肩甲骨の可動域が狭くなることで、肩への負担が増してしまいます。

これを防ぐためには、ストレッチで筋肉をほぐしながら、背中や肩甲骨をしっかり動かすトレーニングを取り入れることが重要です。

✅ まずは1日1分のストレッチから習慣化する!

✅ 姿勢を意識し、肩甲骨を動かすトレーニングを取り入れる!

✅ 無理なく続けることが、肩こり改善への近道!

肩こりは 「いつか治るもの」ではなく、「自分で改善できるもの」 です。最初の一歩を踏み出すだけで、数週間後には驚くほど体が軽くなります。この記事を読んだ今が、あなたの肩こりと向き合うチャンス!まずは できることから始めて、肩こりのない快適な日常を手に入れましょう! 💪✨

マタドールのご紹介

マタドール・パーソナルトレーニング

ただ瘦せるだけのパーソナルトレーニングじゃない、姿勢から整える理想のカラダと動きのパーソナルトレーニング!

なりたい理想なカラダ・理想な動きを目指して、目標を達成するため寄り添って指導するプロフェッショナルなパーソナルトレーナーとして活動しています。

ただキツイだけのトレーニングで一度は挫折を経験している方、ダイエットジムを卒業した方、スポーツ専科のパーソナルトレーニングが見つけられない方、マタドールでは本当のパーソナルトレーニングで大切にサポートしています。

当ジムのトレーナー陣は、数々のランニング実績を誇るエキスパート揃い。

フルマラソンで3時間を切るスピードランナーから、ウルトラマラソンに挑戦する距離ランナーまで、多彩な経験を持っています。

また、マラソン大会やテレビ番組で芸能人やアスリートの伴走を務めた実績もあり、ランナーの悩みや苦労に深く共感し、お客様から信頼を得ています。

お客様のメンタルサポートも充実しており、専門知識と豊富な経験を活かして、心身ともにサポートします。

プロの視点から提供されるアドバイスと励ましで、あなたのランニングライフをより充実したものにします。

マタドール・スタイル・ランナーズ

名古屋名城公園を練習拠点に活動するランニングクラブです。

毎週水曜日(18時45分~20時30分)、日曜日(9時30分~11時30分)に練習会を開催しております。

生涯に渡ってマラソンを続けたい、怪我や痛みを克服し自己ベストを更新したい、ランニングを通して新たなチャレンジをしたい、これらを実現するためのランニングクラブです。

サブ3.5~フルマラソン完走、健康的に走ることを楽しみたい、20代~80代まで幅広く在籍し、ランニングを心から楽しむことがポイント

現在50名ほど在籍しております。

トレーナーが帯同しているため、トレーニング、身体のケア、エクササイズなど、他では出来ないようなサポート可能です!