「なぜ、あの場面で“抜ける”のか。」

三笘薫のドリブルには、ただ速いだけではない、“読みづらさ”と“緩急”があります。

相手DFが一歩踏み込んだ瞬間、すーっと視界から消えるような切り返し。

実はそれこそが、彼の武器である“反発ステップ”というの身体操作によるものです。

筑波大学での「論理的サッカー」の学び、卒業論文では

【サッカーの1対1場面における攻撃側の情報処理】

に関する研究を行い、

研究の結果、ボールを受ける際にほかの選手とは見ているであろう対象に違いがあると分析。

熟練者は相手との間合い、スペースを把握することに重きを置き、視線をまっすぐ伸ばしてドリブルしている点で差があったと結論付けました。

この研究は問い合わせが殺到。考える力も優れています。

Jリーグでの初年度からMVP級の活躍。

ほぼ毎試合のように衝撃を受けていたのを今でも鮮明に覚えています。

グランパスファンですが、フロンターレの試合の方が気になってしまうくらい当時は三笘はじめ、現在の代表がそろっており、華がありすぎました。

そして満を持して欧州へ。

当初はなぜか反対の声も大きかったがそんなもの跳ねのけるような今ではプレミアリーグレフトウィイングの中でもトップクラスの活躍。

その裏には並々ならぬ努力があった?

この記事では、彼の華麗なドリブルの裏にある身体操作の秘密や、慢性的な腰痛を抱えながらも最高のパフォーマンスを発揮し続ける工夫、そしてピッチ外でのストイックな姿勢に迫ります。

「うまくなりたい」だけでは物足りない。「どうすれば、三笘選手のようになれるのか?」

その答えに、この記事を読むときっと出会えるはずです。

目次

パーソナルトレーナー坂西が解説します。

勤務地:マタドールパーソナルトレーニングジム

サッカー歴10年

度重なる怪我を経験し、トレーナーになり自分の体の使い方が悪かったことを痛感。

身体の使い方が良くない、怪我や痛みの多い選手の手助けになればと思い、活動しています。

詳しくはこちら

この記事を読み進めていくとさらに三笘選手のすごさに気づくはずです。

そして、もっと三笘選手のプレーが見たくなると思います。

いまからワクワクしますね。

ぜひ実践してみて下さい!

三笘薫とは?プロフィールと基本情報

〜〜三笘 薫選手について〜〜〜〜

生年月日:1997年5月20日(現在27歳)

出身地:神奈川県川崎市

身長・体重:178cm/73kg

所属クラブ:ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC(イングランド・プレミアリーグ)

ポジション:主に左ウイング(LW)

小学生からずっとフロンターレでプレー。

高校卒業時にプロになれる実力はあったが、筑波大学を選択した。

筑波大学在学時には、天皇杯でJクラブを倒す、ジャイアントキリングの立役者となった。

筑波大在学中に川崎フロンターレに内定し、大学でプレーを続けたのち

2020年にJリーグデビュー。

その後、ベルギーのユニオンサン=ジロワーズ、そして2022年にイングランドのブライトンへ移籍。

イングランドでのプレースタイルに適応し、ドリブルで世界トップレベルのDFを相手に戦っています。

特にプレミアリーグでは、1対1のドリブル成功率が欧州トップクラス(2022-23シーズンで1試合平均3.1回成功、成功率約60%)というデータもあります。

2022年 カタールW杯:日本代表として出場、スペイン戦での三笘の1mmで存在を知った人も多いのではないでしょうか。

今シーズンはリーグ戦34試合10得点、3アシスト。カップ戦は5試合1得点。

https://footystats.org/jp/players/japan/kaoru-mitoma←三笘選手のスタッツ。

リーグ戦二桁得点が期待されていますね!←ホーム最終戦で見事達成スーパーゴールで!

https://www.instagram.com/reel/CpYg3xpApqQ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

↑三笘選手のアカウントはこちら

🌟 なぜ注目されるのか?

知性と努力を融合したタイプ:理論派の一面がお手本として評価されている

ドリブル突破率が異常に高い(2022-23プレミアリーグでトップクラス)

頭脳的プレー:ただ速い・上手いだけでなく、間合い・緩急・タイミングが抜群

三笘薫はなぜ早い? みんなも真似してみよう 走り方

三笘薫の走り方の特徴

1. 「前傾姿勢」が異常にきれい

2. 「接地時間が短く、柔らかい」ステップ

3. 「股関節主導の大きなストライド」

4. 上半身のリズムが「最小限で効率的」

5. 視線と間合いのコントロール能力が異次元

三笘選手のプレーを支える最大の武器の一つが「加速力」と「間合いのコントロール」。

1. 「前傾姿勢」が異常にきれい

三笘選手の加速は、体が前に倒れ込むような自然な前傾姿勢から始まります。

これは地面に対して垂直ではなく、重心をやや前に出して脚を後ろから前へ引き込む形。

この前傾姿勢により、地面への圧(GRF: Ground Reaction Force)を前方向へ効率よく伝えることができ、トップスピードに素早く乗ることができます。

走るときに前傾姿勢はとてもいいことです。

ただ、世間的には前傾にするとお腹の力が抜け、腰への負担がかかってしまう走り方になってしまう人が多いため、間違った理解のままやると故障の原因となります。

正しい前傾ができていると武器になります!

2. 「接地時間が短く、柔らかい」ステップ

走る際の地面との接触時間が非常に短いことも特徴。

しかも、ただ短いだけでなく弾むような接地”で、衝撃を吸収しつつ次の一歩にエネルギーを返しています。

これは足首や膝周りの伸張反射(SSC:ストレッチ・ショートニング・サイクル)を効率よく使えている証拠です。

3. 「股関節主導の大きなストライド」

スピードがある選手にありがちなピッチ走法ではなく、三笘選手はストライド走法寄り。

特に股関節(腸腰筋)をしっかり使って脚を前方へ振り出し、大きな歩幅で進んでいます。

しかも、脚を振り出すときに膝をあまり高く上げない「省エネ型」。

これがスピードの割に疲れにくい理由でもあります。

逆に膝主導の走り方の人。

膝周辺のけがやふくらはぎ、肉離れ等を起こしやすくなてしまいます。

4. 上半身のリズムが「最小限で効率的」

三笘選手の走りでは、上体のブレが非常に少ない。

腕振りは前後の反動ではなく、体幹からの連動でバランスを取るための「軸」的な動きになっています。

これは、重心が左右にブレない一直線の加速を可能にしているポイントです。

5. 視線と間合いのコントロール能力が異次元

スピードを出しながらも、常に相手DFとの距離を見てコントロールできる視野の広さと、「ここで止まる」「ここで仕掛ける」という減速・加速のタイミングを自在に変える緩急の魔術が特徴です。

視線で相手もだますこともします。アーノルドのように騙されます、、、

ここまで読んでいかに速いかがわかったと思います。

ただ、この走り方で速い反面、腰を痛めてしまう原因ともなります。

次は腰痛についてみていきましょう!

なんで痛めた?三笘選手の腰痛について

昨年2024年と今期の4.5月は腰痛で珍しく離脱していました。

今まで足首捻挫等1,2か月の軽いけがはありましたが、長期離脱はありませんでした。

今シーズンもラスト途中出場や欠場が続きましたね。

その原因を分析してみました。

腰痛原因

① 股関節主導のストライド型走行 → 腰部への牽引ストレス

② 前傾姿勢を維持するための脊柱起立筋の過緊張

③ 片側加重+緩急の多用 → 仙腸関節への負荷

④ 緩急を自在に操る動作制御 → “腰で止める”負荷

⑤スプリント、ターンやカットインの繰り返しよるストレス

⑥過密日程

① 股関節主導のストライド型走行 → 腰部への牽引ストレス

三笘選手は、腸腰筋(大腰筋・腸骨筋)を強く使って脚を前に引き出す走法をしています。

これは推進力に非常に優れますが、

- 腸腰筋が骨盤と腰椎を前方に引っ張る力を生む

- それが繰り返されると、腰椎前弯が強調され、腰椎の椎間関節や椎間板に負担

➡ 腰の深部、特にL4〜L5あたりに慢性的なストレスが蓄積されやすくなります。

② 前傾姿勢を維持するための脊柱起立筋の過緊張

常に体を前傾に保ち、素早い加速・切り返しを繰り返す三笘選手は、

- 背中〜腰の脊柱起立筋群(特に多裂筋・腰方形筋)が過剰に使われる。

- 筋疲労と血流不足 → 慢性腰痛の引き金になる

➡ 試合後や連戦中に「なんとなく張っている」から「痛みに変わる」フェーズに進行。

③ 片側加重+緩急の多用 → 仙腸関節への負荷

ドリブル時、三笘選手は片足軸で左右に細かく揺さぶりをかける動きを多用します。

この「片足に乗って、素早く反転して、加速する」動作は、以下のリスクを高めます:

- 仙腸関節の微細なズレ(関節機能障害)

- 骨盤と腰椎の動きのズレ → 腰部の動きが硬くなり痛みへ

➡ パフォーマンスを落とさないための動きが、逆に腰部に逃げ道のないストレスを集中させてしまうのです。

④ 緩急を自在に操る動作制御 → “腰で止める”負荷

三笘選手は「走りながらピタッと止まる」「DFのタイミングをズラす」動作が特長です。

この“止める力”をコントロールするのに最も使われるのが体幹のブレーキ機能=腹斜筋群+腰部筋群。

試合中何十回とこれを繰り返すことで、腰部の筋肉・関節に疲労と炎症が蓄積していきます。

⑤スプリント、ターンやカットインの繰り返しよるストレス

三笘選手は一試合で20~30本ほどスプリントを繰り返しています。

かなりのスピード中でのターンやストップ、カットインは胸椎や腰椎の回旋動作を過度に酷使。

腰部にストレスがたまりやすい。

⑥過密日程

日本とイングランドの行き来は回復期間もなく、時差ボケもある中でのプレー。

オフにトレーニングして体を整えても、ボロボロに。

まとめ:三笘選手の腰痛の本質は…

「優れた身体操作能力による“微細な代償運動”の積み重ねによる疲労性腰痛」

または、

「股関節主導の高速ドリブルが生む、腰椎と骨盤への慢性的なストレス」

という形で表現できます。

とくに股関節と胸椎の可動域や安定性にわずかな偏りが出るだけで、その“ツケ”が腰に集中するのがこのタイプの選手の宿命でもあります。

腰痛対策のトレーニングはこちらへ。

相手を置き去りに!反発ステップ

三笘選手のドリブルは、「止まった状態」から一瞬で加速し、相手を置き去りにするのが特徴です。

この動きの中核にあるのが、「反発ステップ」。これは単なる切り返しではなく、地面からの反発力(地面を押す力)を最大限活かしたステップのことです。

なぜ反発ステップが有効なのか?

反発ステップのコツ

・地面をしっかり「踏む」ことで体をバネのように使える

・小さな力でも瞬発的な移動が可能になる

・上半身のフェイクと組み合わせることで“逆を突ける”

三笘選手は「筋肉の力だけで動かない」。地面を押して“跳ね返るように”動くことで、省エネかつスピーディな動作を実現しています。

大事なポイント

・上半身とすねの傾き

股関節主導の前傾姿勢+膝と足関節の柔軟性があり、バネのようにエネルギーをためられる構えができている。

日本人はなかなかできないが三笘選手はこれができる。

☝ポイント

前足を自分の重心よりも後方に置く。

股関節の可動域も必要。

身体前に倒すと足が勝手に前に行く。

前足を自分の重心よりも後方に置く。

反発もらう側だけでなく、軸足側も大事。

ブレーキがかからないように体に近い側真下につけるように。 股関節内旋させて

・伸張反射を使う

膝が曲がっているとパワーそんなにもらえない。

地面蹴るではなくアキレス腱伸ばす状態で脚の回転速くするのを意識する。

・地面反力を最大化するための「足裏意識」

基礎的な反発ステップでは“真下に踏む”ことを意識しますが、次のレベルでは「どこで接地し、どのタイミングで蹴るか」までコントロール。

- 接地はつま先ではなく「母指球(親指の付け根)」

- 蹴る力は地面に「溜めてから一気に押し返す」

⚽練習:スプリント中に「母指球で弾く感覚」を意識した軽いジャンプ練習(ポゴジャンプ)

・反発→次動作の“連動”を高める

反発ステップだけで終わるのではなく、次のプレー(ドリブル・パス・シュート)にどうつなげるかが勝負。

つまり、“止まる・跳ねる”だけでなく“動き出す・つなぐ”技術が必要。

⚽練習:「反発ステップ → タッチライン沿いにスプリント → 中に切り込む」

「反発ステップ → 足裏トラップ → パス」

これにより、単発のフェイントが“意味のある動き”になります。

・ “視線とリズム”でステップにズレを生む

高レベルの相手は、足だけのフェイントには引っかかりません。三笘選手が上手いのは、“視線・上半身・間の取り方”でステップを見えにくくしている点。

- 視線を相手DFの後方に送っておくことで、一瞬遅らせて踏ませる

- 後ろの足で空踏みをし、リズムを“外す”ことで、相手の予測を外す

⚽練習:「1対1でステップのリズムを“速→遅→爆発”で変えるドリル」

「目線を横に送りながらの反発ステップ(ミラー練習)」

三笘薫 筋肉

下半身もそうですが、上半身もしっかりトレーニングされているのがわかりますね!

三笘薫も実践トレーニング

🔥おすすめトレーニング🔥

ドローイン

ドローインとは、腹横筋(ふくおうきん)というお腹の一番深層の筋肉を意識して鍛える体幹のインナーマッスルトレーニングです。

この筋肉が使えていると腰痛にもなりにくく、呼吸もしやすくなり、相手に当たり負けしなくなる鍛えるべき最強の筋肉です。

・方向転換やドリブル時の安定 切り返し時に上半身がブレず、プレー精度が上がる。

・走りの効率向上 体幹で重心をコントロールできると、余計なエネルギー消費を防げる。

・接触プレーで倒れにくくなる インナーが安定していると、当たりに強くなる。

・腰痛・股関節痛の予防 骨盤の過度な前後傾を防ぎ、過度な負担を軽減。

やり方☝

1.仰向けに寝て、膝を立てる

2.鼻から息を吸いながらお腹を膨らませる おへその下に空気を送る感覚で。

3.口からゆっくり息を吐きながらお腹を薄くへこませる

4.力を入れながら背中と床の隙間がなくなるように。

呼吸は止めないように

※吸うときに肩が動かないように

動いてしまう人は日常の呼吸でも負担があり、肩こりの原因ともなっている。

三笘選手のような「静→動の切り替え」や「急停止・急加速」では、強い腹直筋より

深層筋(腹横筋・多裂筋)のタイミングの良い収縮が重要です。

ドローインはまさに、これを日常的にコントロールできる感覚を養うトレーニング。

「フィジカルが強くなくても倒れない」

「ドリブル中に視線がブレない」

これらの特長は、まさに体幹の深層が正しく働いている証拠です!

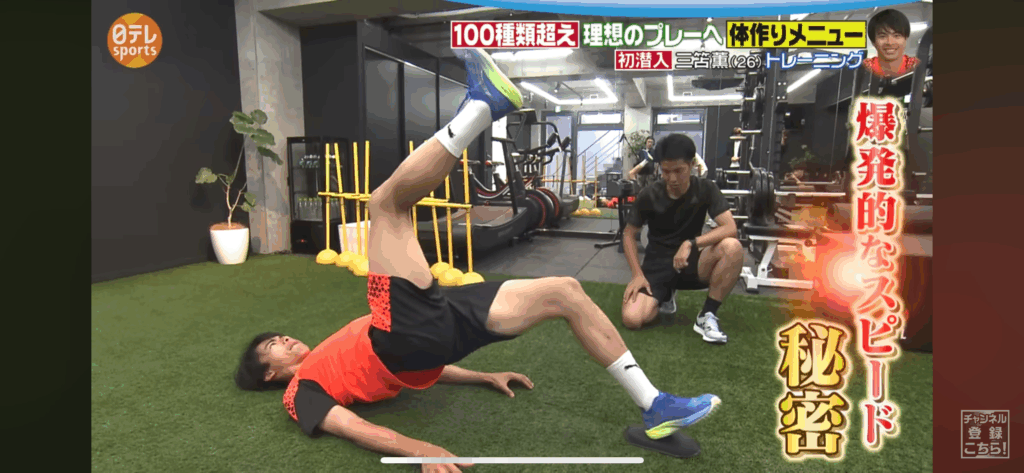

シングルレッグヒップリフト

シングルレッグヒップリフトは、お尻(大臀筋)とハムストリングス(もも裏)を鍛えながら、

股関節の伸展力・骨盤の安定性を高めるトレーニングです。

三笘薫選手のように、爆発的な一歩目やキレのある切り返しを支える土台の力を養うのに最適です。

・加速の一歩目が速くなる 股関節伸展力(地面を蹴る力)を高め、スタートダッシュに直結

・腰痛・膝痛の予防 骨盤と体幹を安定させることで、フォームの崩れや過負荷を抑える

・ブレないドリブルを支える軸強化 片脚での姿勢保持能力を高め、三笘選手のようなキレと安定感のある動きが可能に

やり方☝

- 膝を立てたほうのかかとで床を押すようにして、お尻をゆっくり持ち上げる

- 肩から膝までが一直線になる高さまで上げる

- 上で1~2秒キープ

- ゆっくり元に戻す

→ 片脚10〜15回 × 2〜3セット(左右均等に)

※注意点

- 腰を反らないようにお腹に軽く力を入れる 反ってしまうと腰痛める危険があり逆効果

- 膝が左右にブレないように注意(内転筋・中臀筋も働く)

- 最初は「両足→片足」へ段階的に進めるのがベスト

- ハムやふくらはぎがつりやすい場合は、フォームと可動域の確認を優先

シンプルだけど極めて効果的な“基礎の鬼”

“走る・抜く・切り返す”全ての土台となる動作です。

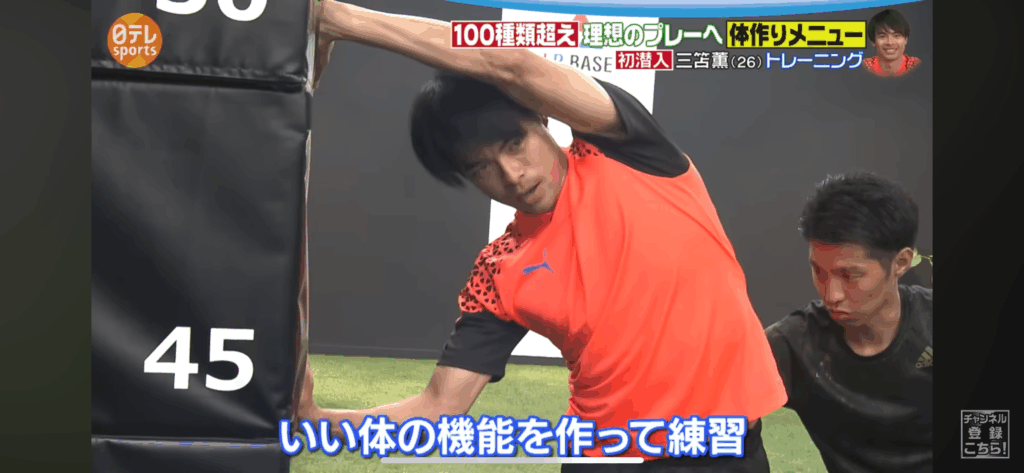

ヒップロック

ヒップロックとはフランボッシュというトレーナーが考案した比較的新しいトレーニングです。

骨盤を挙上させることで骨盤を安定させることができます。

安定してない人はハムストリングの怪我が多いという研究結果も出ています😳

安定させるためには”支持足側の中殿筋と遊脚側の腹斜筋腰方形筋”を鍛える必要があります🦵

この動きをマスターしていくとケガも減っていきます。

サッカーにおけるヒップロックの重要性

ヒップロックは、以下のようなサッカーの動作において重要な役割を果たします:

- 加速・減速:骨盤の安定により、スムーズな加速と減速が可能になります。

- 方向転換:支持脚の安定性が高まることで、素早い方向転換が実現します。

- 接触プレー:体幹の安定により、相手との接触時にもバランスを保つことができます。

これらの要素は、三笘選手のプレースタイルにおいても顕著に見られます。

やり方☝

方法:壁に手をつき、片脚を上げて膝と反対側の手を同時に上げる。

ポイント:支持脚の踵を浮かせず、骨盤の水平を保つことを意識します。

足を外側回して動かさないように。

真っ直ぐ前に出す。

※足を上げる際床にすらないように!

骨盤を少し上にあげ足を前に出す。

戻す時も同じです。

腹筋にも力入れましょう。お腹から持ち上げる意識で!

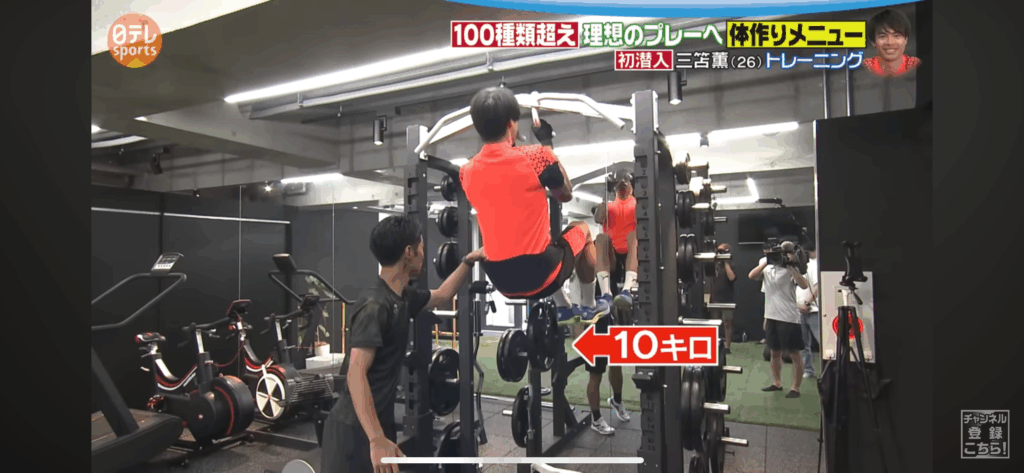

懸垂

懸垂は、一見サッカーに必要あるのか?と思いますが、

サッカーに必要な「背中と体幹の連動性」「空中でのバランス」「接触時の安定性」を強化するために極めて効果的なトレーニングです。

三笘薫選手のように、ドリブル・加速・身体のキレを活かすには、脚だけでなく「上半身の安定と引き付け力」が不可欠です。

・ 走行中の腕振りの安定 懸垂で広背筋や肩甲骨まわりを鍛えると、スムーズな腕振りができ、走りが安定・効率化されます。

・ 接触プレーでの体幹強化 DFとの接触時に「背中〜体幹」がブレずに耐えられるようになります。肩甲骨の固定力が鍵です。

・ 空中プレーの引きつけ ヘディングや空中での競り合い時に、自分の身体を“引きつけて安定させる筋力が求められます。

・ドリブル時の体幹連動 三笘選手のように下半身と上半身が同時に動く動作では、背中や腹斜筋の連動が不可欠。懸垂で養えます。

海外の強靭なDFに勝っていくためにはトレーニングして強化することが必要不可欠です。

効率的に鍛えるためのポイント

✔ 週2〜3回が理想(回復を考慮しつつ継続)

✔ 正しいフォームを意識

✔ セット数は3〜4セット、回数は10〜20回

4種類のトレーニングを上げましたが、ほんの一例です。

三笘選手は100種類以上のトレーニングを行っています。

これからまた紹介していきますね。

トレーニングのコツ

筋トレは筋肉をでかくするだけではありません。

筋肉を増やすより先に、「どのタイミングで、どの部位を使って動くか」を理解し練習することが、

三笘選手に近づく最短ルートです。

彼は“努力の天才”。体の仕組みを理解し、反復して自分のものにしてきた結果が、あのプレーを生んでいます。

足の速さばかりに目がいきますが、三笘選手をはじめ世界のトップクラスは止まることがとてもうまいです。これは、ハムストリングスと体幹の制動力がカギ。

これらのトレーニングを行い、加減速のレベルをさらに高めるとあなたのレベルも確実に上がること間違いなし!

トレーニング時の注意点

ケガのリスクと対策

- 無理な負荷や不適切なフォームはケガの原因となるため、注意が必要です。

オーバートレーニングの防止

- 適切な休息を取り、筋肉の回復を促すことが重要です。

・真似ばかりする

今日あげたのは一例です。

三笘選手に合ったトレーニング例であり、あなたのレベル、体に合わせたトレーニングをしていくことが大切です。

無理せずやっていきましょう。

トレーニングをし過ぎるのは逆効果です。

休養も大事です。

トレーニング後のケア

クールダウンとストレッチ

トレーニング後のストレッチで筋肉の柔軟性を保ち、疲労回復を促します。

硬い筋肉のままトレーニングしていてはケガをするリスクが高まります。

栄養補給のポイント

タンパク質や炭水化物を適切に摂取し、筋肉の修復と成長をサポートします。

トレーニングでは糖質をエネルギーとして使います。

そして不足すると筋肉を分解し、タンパク質をエネルギーとして活用していくためトレーニング後に摂取する必要があります。

よくある質問

トレーニング頻度はどのくらいが適切ですか?

週に2~3回のトレーニングが推奨されます。

ただ、1~2日空けましょう。

まとめ

三笘薫選手は、魅力的なドリブルを武器に日本だけでなく世界中のサッカーファンをわくわくさせてくれます。

日本人選手がここまで世界の選手相手に負けることなく戦えているのは莫大な努力と思考し続けているからですね。

筑波大学で理論的にサッカーを学び、天皇杯でのドリブルで一躍有名に。

その時から僕は追いかけ、ルーキーイヤーにはMVP級の圧倒的な活躍をし、世界に羽ばたいていきました。

当初は反対の声も多くあったものの、実力で手のひら返しさせました。

プレーだけでなく、人としても尊敬できる部分が多く人々が熱狂するのもわかります。

言語化能力もかなり高く、彼の話には吸い込まれます。

三笘選手のように、自分の武器を信じて努力を続ければ、サッカーは必ず応えてくれる。

ただ、正しい努力をする必要があります。やっているだけでは意味が薄くなります。

一つ一つ考えながらトレーニングしましょう。

身体の使い方について一緒に考えていきましょう!

さあ、次に成長するのは、あなたの番です。

トレーナー紹介

▼坂西亮哉

サッカー歴10年

間違った体の使い方をしており、膝、腰、足首とあらゆる怪我を経験し、接骨院に通う日々。

そこでストレッチやトレーニングを教えてくれたトレーナーさんにあこがれを持ち、トレーナーに興味を持つように。

今度は僕が怪我に悩む人の解決ができるように、力になれるように日々奮闘しています。

怪我が多く体の使い方気になる方、ぜひ一度ご来店ください!

マタドール・パーソナルトレーニング

ただ瘦せるだけのパーソナルトレーニングじゃない、姿勢から整える理想のカラダと動きのパーソナルトレーニング!

なりたい理想なカラダ・理想な動きを目指して、目標を達成するため寄り添って指導するプロフェッショナルなパーソナルトレーナーとして活動しています。

ただキツイだけのトレーニングで一度は挫折を経験している方、ダイエットジムを卒業した方、スポーツ専科のパーソナルトレーニングが見つけられない方、マタドールでは本当のパーソナルトレーニングで大切にサポートしています。

当ジムのトレーナー陣は、数々のランニング実績を誇るエキスパート揃い。

フルマラソンで3時間を切るスピードランナーから、ウルトラマラソンに挑戦する距離ランナーまで、多彩な経験を持っています。

また、マラソン大会やテレビ番組で芸能人やアスリートの伴走を務めた実績もあり、ランナーの悩みや苦労に深く共感し、お客様から信頼を得ています。

お客様のメンタルサポートも充実しており、専門知識と豊富な経験を活かして、心身ともにサポートします。

プロの視点から提供されるアドバイスと励ましで、あなたのランニングライフをより充実したものにします。

マタドール・スタイル・ランナーズ

名古屋名城公園を練習拠点に活動するランニングクラブです。

毎週水曜日(18時45分~20時30分)、日曜日(9時30分~11時30分)に練習会を開催しております。

生涯に渡ってマラソンを続けたい、怪我や痛みを克服し自己ベストを更新したい、ランニングを通して新たなチャレンジをしたい、これらを実現するためのランニングクラブです。

サブ3.5~フルマラソン完走、健康的に走ることを楽しみたい、20代~80代まで幅広く在籍し、ランニングを心から楽しむことがポイント

トレーナーが帯同しているため、トレーニング、身体のケア、エクササイズなど、他では出来ないようなサポート可能です!